【协和医学杂志】超声造影诊断短暂颈动脉周围炎症综合征1例

昨天 协和医学杂志 协和医学杂志 发表于上海

41 岁女性因左颈部硬结伴疼痛就诊,检查示左颈总动脉分叉处血管壁炎,考虑短暂颈动脉周围炎症综合征。经非甾体抗炎药治疗 7 个月,症状缓解,超声随访示病变改善。

1 病例资料

患者女性,41岁,因左颈部扪及硬结伴疼痛3 d就诊。疼痛放射至左耳及左颈,吞咽时症状明显,无发热,不伴头晕、黑矇等其他不适。既往体健,否认高血压、高血脂、糖尿病等病史,也未曾遭遇颈部外伤。家族史未见相关病史。

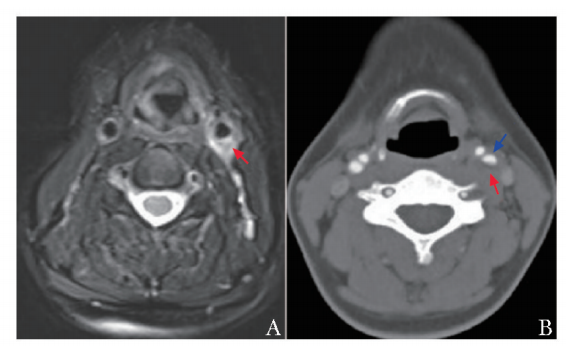

患者一般情况可,神经系统未见明显异常。专科查体发现左胸锁乳突肌前缘上部可扪及一大小约0.5 cm×0.5 cm淋巴结,压痛(+),未闻及血管杂音,颈动脉搏动正常对称,双上肢血压对称。实验室检查提示炎症指标升高,超敏C反应蛋白(hs-CRP)10.6 mg/L(↑),白细胞计数11.26×109/L(↑),中性粒细胞绝对值8.14×109/L(↑),其他指标如血脂、生化、免疫和肿瘤标志物等未见明显异常。颈部软组织MRI检查示左颈总动脉分叉处管腔周围可见T1等信号、T2稍高信号影(图1A),双侧颈部和颌下区域存在多发小淋巴结,部分饱满。头颈部CT血管造影(CTA)检查示左颈总动脉分叉处管腔欠规则、稍狭窄,管腔周围可见软组织影(图1B)。

图1 患者初诊颈部软组织MRI及头颈部CT血管造影检查结果

A.颈部软组织MRI脂肪抑制T2加权成像示左颈总动脉分叉处管腔周围可见T2稍高信号影(箭头);B.头颈部CT血管造影示左颈总动脉分叉处管腔欠规则、稍狭窄(蓝色箭头),管腔周围可见软组织影(红色箭头)

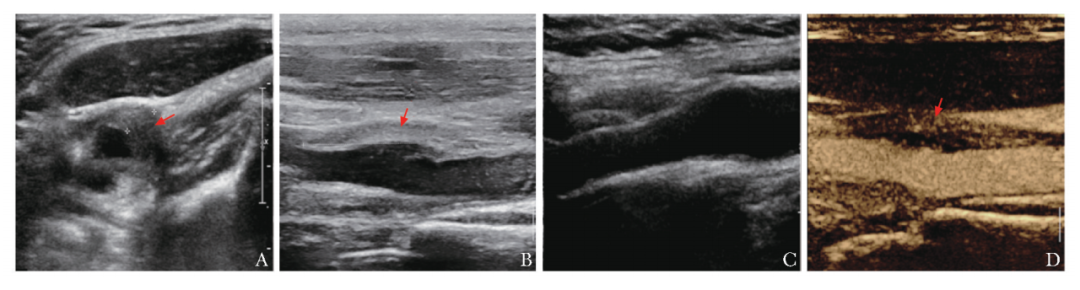

颈动脉超声检查发现左颈总动脉分叉处及左颈内动脉起始段管壁周围局限性增厚低回声,与正常管壁分界不清,厚约0.46 cm(图2A),累计长度约3.0 cm(图2B),符合血管壁周围炎表现,右颈动脉未见异常(图2C);进一步行超声造影(CEUS)检查,左颈总动脉管壁周围增厚的低回声内可见弥漫的片状微泡造影剂分布,呈明显增强,提示疾病处于活动期(图2D)。

图2 患者初诊常规灰阶超声及超声造影检查结果

左颈总动脉分叉处及左颈内动脉起始段管壁周围低回声,呈偏心性增厚,厚约0.46 cm(A,箭头),累计长度约3.0 cm(B,箭头),右颈动脉未见异常(C),左颈总动脉管壁周围增厚的低回声内可见弥漫的片状造影剂微泡填充,呈明显增强(D,箭头)

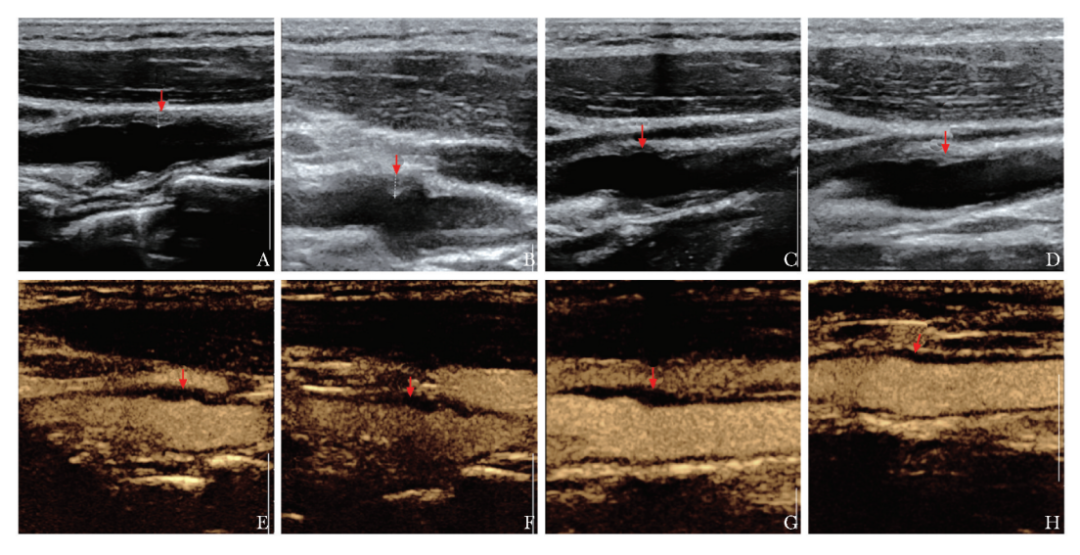

根据相关检查,结合患者病史,临床综合考虑为血管壁炎。目前,患者已接受非甾体抗炎药治疗约7个月。治疗1个月时,患者左颈部疼痛明显改善,治疗3个月时颈部不适症状缓解,压痛消失。在动态随诊过程中,患者进行了血常规、hs-CRP、生化及肿瘤标志物等检查,结果均未见明显异常。在治疗1个月、3个月、5个月、7个月时分别进行颈动脉CEUS检查,随访各时间点颈动脉病变处管壁周围低回声浸润情况、累及范围、CEUS增强程度及炎症消退情况。治疗1个月、3个月、5个月及7个月后随访的灰阶超声图像显示,病变管壁周围增厚的低回声厚度逐渐变薄,从首次复查的0.23 cm减少至最近一次复查的0.16 cm;同时,累及长度由首次复查的2.6 cm逐渐减小至2.1 cm,且病变回声逐渐增强(图3A~3D)。治疗1个月、3个月、5个月及7个月后随访的CEUS图像显示,增厚低回声内可见不同程度的微泡填充,从首次复查的中度增强逐渐减弱至最近一次的轻度增强,程度较前明显减低(图3E~3H)。

图3 患者治疗后随诊常规灰阶超声及超声造影检查结果(箭头)

A~D.分别为治疗1个月、3个月、5个月及7个月后随访的灰阶超声图像;E~H.分别为治疗1个月、3个月、5个月及7个月后随访的超声造影图像

2 讨论

短暂颈动脉周围炎症(TIPIC)综合征是一种相对罕见的疾病,该病于2017年被Lecler等[1]学者重新命名。目前,TIPIC综合征的病因及发病机制尚未完全阐明,可能与不明来源的炎症、某些药物作用[2]、大血管炎变异或自身免疫反应相关[3]。该病的发病率约占急性颈部疼痛的2.8%[1],平均发病年龄为47.9岁[4]。患者主要表现为急性单侧颈部疼痛或压痛,有时可能因运动、吞咽、咀嚼、咳嗽或打哈欠而疼痛加剧[5],该病具有一定的自限性,对非甾体抗炎药敏感,经治疗后疼痛症状可显著缓解。TIPIC综合征的诊断标准包括主要标准和次要标准[1]。主要标准包括颈动脉上方急性疼痛,伴或不伴随头部放射性疼痛;影像学显示偏心血管周围浸润;通过影像技术排除其他血管或非血管疾病;14 d内自发或通过抗炎治疗症状改善。次要标准为病灶可自行消失。

临床上,大多数疾病的诊断和后续随访,通常依赖影像学技术。CTA、MRI和磁共振血管造影(MRA)[6]均有其独特的影像学特征和优点,然而超声在该疾病的诊断和随访中展现出独特的优势与价值。目前关于该疾病及其在超声学领域的研究报道相对较少,最新一项多中心跨国回顾性队列研究针对72例TIPIC综合征患者进行分析,证实了超声在该疾病随访中的重要性[4]。Rafailidis等[6]指出,超声是评估TIPIC综合征的首选检查方法。

TIPIC综合征的病变不仅累及颈动脉周围组织,且通常累及动脉管壁。TIPIC综合征在灰阶超声中,通常表现为颈动脉分叉处管壁周围可见偏心性增厚,向颈内动脉或颈外动脉延伸的低回声[7],该区域管壁结构常不清晰。相关研究表明,动脉病变长度与厚度之间存在正相关[4]。在超声图像上,病变多呈低回声,部分可呈“洋葱皮”样改变[6],管腔一般无狭窄或轻度狭窄[1],颈动脉血流动力学通常未见明显异常[6]。CEUS在TIPIC综合征的诊断中发挥重要作用,根据其病变炎症程度和活动性,可见不同程度的造影剂微泡填充灌注[4,6]。CEUS的这种特征有助于评估病变活动程度及炎症程度,为综合诊断提供了有力支持。

确诊TIPIC综合征需排除其他鉴别诊断。

1 动脉粥样硬化斑块:患者发病年龄通常也较大,常患有高血压、高血脂、高血糖病史[8]。动脉粥样硬化斑块一般长期存在,且不表现为颈部疼痛。斑块好发于颈动脉分叉处及颈内动脉起始处[9],但斑块发生于内膜[10],常伴有钙化[9],超声图像示动脉粥样硬化斑块呈现以内中膜病变为主的不均质斑块回声。

2 大动脉炎:常发生于年轻患者,呈慢性病变,治疗通常需激素和免疫抑制剂,而自限性情况相对罕见[11]。超声图像可见管壁正常结构消失,呈弥漫、均匀、向心性增厚[11],管腔呈不同程度的狭窄甚至闭塞,可伴发血栓[12-13]。

3 颈动脉夹层:也可表现为单侧颈部疼痛,但受累管腔通常增宽,可见剥脱的内膜摆动,形成真、假两腔结构。此外,可伴壁内血肿或血栓形成,管腔可出现狭窄或闭塞,常伴血流动力学改变[14-15]。在超声图像上,可观察到双腔征象,即真腔与假腔同时存在,以及血流信号的异常流动。

本例患者表现为急性左颈部疼痛,结合相关查体、检查及后续随诊情况,考虑为TIPIC综合征。超声显示左颈总动脉分叉处及颈内动脉起始段管壁周围低回声,呈偏心性增厚,与管壁分界不清,CEUS提示增厚低回声呈明显增强。该患者经非甾体抗炎药治疗后,颈部疼痛症状明显缓解,在超声随诊过程中,发现病变处回声逐渐增强,累及范围逐渐变小,CEUS增强程度显著减低,上述变化均提示炎症逐渐好转。据文献报道,TIPIC综合征多在短期内症状明显缓解。尽管该病例的临床症状很快缓解,但在随访过程中,发现其影像学病变并未完全消失,可能原因为TIPIC综合征在不同患者间表现出不同的病变性质和程度。在某些情况下,炎症反应可能较为强烈,导致影像学改变需较长时间才能完全消退;即使炎症缓解,血管壁的组织修复过程仍需一定时间,故患者病变虽明显减轻,但影像学表现仍未完全消失。在这种情况下,CEUS定期随诊对于评估TIPIC综合征患者的疾病进展具有独特优势[16]。研究表明,TIPIC综合征存在复发风险,故定期随访并监测患者的疾病动态尤为重要[4]。

CEUS对于TIPIC综合征的评估和随访具有重要价值。超声造影剂可通过呼吸代谢,无肝、肾毒性,且无辐射,安全性好。CEUS操作相对简单,通过探头加压可快速、精准地找到疼痛部位,且可进行多角度扫查,实时动态观察患者病变部位的灰阶、血流及病变血供情况[17]和灌注增强情况[16,18],进行高空间和时间分辨率的实时评估[6],以帮助临床医生准确评估TIPIC综合征的病变性质和程度。随访监测病变变化包括炎症程度、血流情况等,并及时评估病变的恢复情况,指导临床治疗方案的调整。

参考文献

[1]Lecler A, Obadia M, Savatovsky J, et al. TIPIC syndrome: beyond the myth of carotidynia, a new distinct unclassified entity[J]. AJNR Am J Neuroradiol, 2017, 38(7): 1391-1398.

[2]Arnould B, Miranda S, Mignon F, et al. G-CSF-induced TIPIC syndrome and large vessel vasculitis: a case report[J]. Clin Case Rep, 2023, 11(9): e7918.

[3]Coulier B, Van Den Broeck S, Colin G C. Carotidynia alias transient perivascular inflammation of the carotid artery (TIPIC syndrome)[J]. J Belg Soc Radiol, 2018, 102(1): 50.

[4]Micieli E, Voci D, Mumoli N, et al. Transient perivascular inflammation of the carotid artery (TIPIC) syndrome[J]. Vasa, 2022, 51(2): 71-77.

[5]Takamura A, Hori A. Recurrent TransIent perivascular inflammation of the carotid artery syndrome with temporary carotid plaque on ultrasonography: a case report[J]. Clin Case Rep, 2017, 5(11): 1847-1851.

[6]Rafailidis V, Chryssogonidis I, Tegos T, et al. Role of multi-parametric ultrasound in transient perivascular inflammation of the carotid artery syndrome[J]. Ultrasound, 2019, 27(2): 77-84.

[7]Stanbro M, Gray B H, Kellicut D C. Carotidynia: revisiting an unfamiliar entity[J]. Ann Vasc Surg, 2011, 25(8): 1144-1153.

[8]李俊来, 唐杰, 徐建宏, 等. 颈动脉粥样硬化斑块超声影像特征[J]. 中国医学影像学杂志, 2003, 11(5): 340-341.

[9]王绍林, 刘俊贤, 强燕萍, 等. 颈动脉粥样硬化斑块的超声表现[J]. 中国疗养医学, 2009, 18(4): 368-369.

[10]钱建林, 宣丽敏, 周卫华. 彩色多普勒超声对脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块特点的观察[J]. 中国超声诊断杂志, 2006, 7(1): 41-43.

[11]王亚红, 李建初, 刘赫, 等. 多发性大动脉炎颈动脉受累的超声表现及活动性评估[J]. 协和医学杂志, 2014, 5(1): 81-87.

[12]陈建国, 张景德, 单诗山, 等. 彩色多普勒超声对头臂干型多发大动脉炎的诊断价值[J]. 航空航天医药, 2010, 21(3): 312-313.

[13]富璐. 多发性大动脉炎颈动脉受累的超声表现评估价值分析[J]. 中国医药威廉亚洲博彩公司 , 2020, 18(21): 153-154.

[14]陈玮, 鄢磊, 阮琴韵, 等. 颈动脉夹层的超声表现及漏诊分析[J]. 中国医学影像技术, 2019, 35(11): 1643-1647.

[15]邬冬芳, 何文, 张红霞, 等. 超声影像在颈动脉夹层诊断中的特征分析[J]. 影像诊断与介入放射学, 2016, 25(1): 55-59.

[16]侯颖, 张岩, 苏小佩, 等. 超声造影技术在多发大动脉炎活动性和治疗效果评估中的应用价值[J]. 中国超声医学杂志, 2023, 39(10): 1171-1175.

[17]张明珠, 高榆秀, 张玉竹, 等. 短暂颈动脉周围炎症综合征超声表现1例[J]. 中国临床医学影像杂志, 2022, 33(3): 225-226.

[18]庞云, 周力, 尚进, 等. 超微血管成像与超声造影评估颈动脉斑块新生血管的对比研究[J]. 临床超声医学杂志, 2020, 22(1): 10-12.

本网站所有内容来源注明为“williamhill asia 医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于williamhill asia 医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“williamhill asia 医学”。其它来源的文章系转载文章,或“williamhill asia 号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与williamhill asia 联系,williamhill asia 将立即进行删除处理。

在此留言

前往app查看评论内容

0 0 举报