论坛导读:多系统萎缩(multiple system atrophy,MSA)是一种散发的、成年以后起病的神经系统退行性疾病。MSA是一种孤儿病(Orpha number, ORPHA102 ),平均发病率为0.6-0.7/10万人年(0.6 to 0.7 cases per 100,000 personyears),患病率为3.4-4.9/10万人,40岁以上人群中患病率为7.8/10万人。一般患者在60多岁时患病,在症状出现后,平均生存期为6-10年,少数可以生存至15年以上。临床表现为逐渐进展的自主神经功能障碍,伴对左旋多巴反应不良的帕金森症状、小脑性共济失调症状和锥体束征。病因至今仍不明确,临床表现多种多样,西医学目前对该病无特效治疗方法,仅能给予对症治疗,治疗效果不佳。近年来,随着中医学者对该疾病的认识逐渐加深,开始运用中医药治疗该病,中医药在治疗中的优势渐渐体现出来,取得一定的临床疗效。

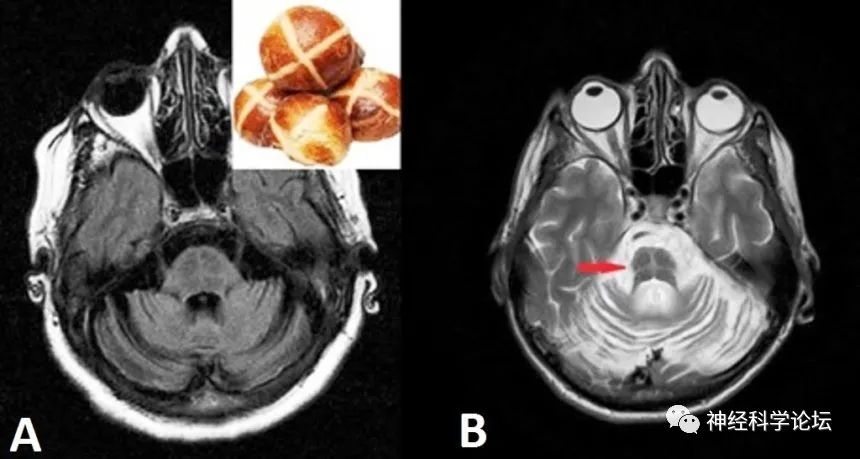

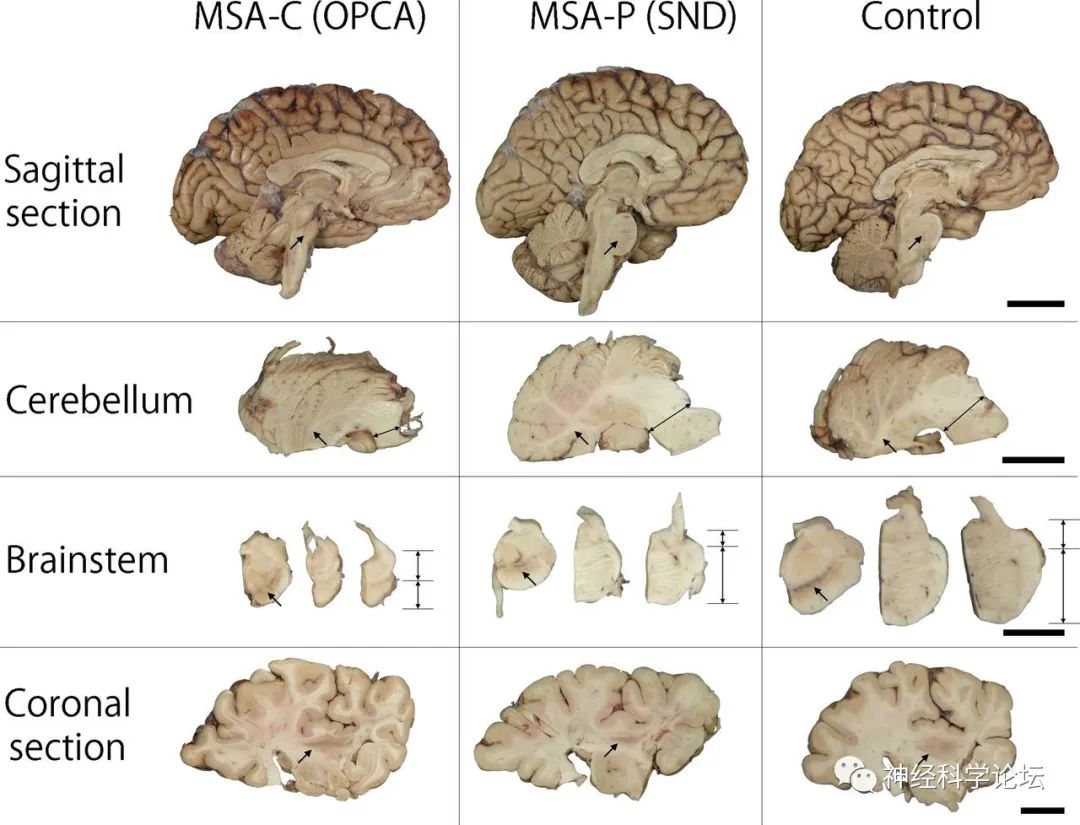

多系统萎缩(multiple system atrophy,MSA)是一种散发的、成年期发病的神经系统变性疾病。Graham和Oppenheimer在1969年第一次提出MSA的概念。MSA目前病因尚不清楚,其发病机制可能与高度磷酸化的α-突触核蛋白在脑组织内广泛分布,造成神经元变性死亡有关。病理学特征是在神经胶质细胞胞质内发现嗜酸性包涵体。国外流行病学调查显示50岁以上人群中MSA的年发病率约为3/10万,国内尚无完整的流行病学资料。本病缓慢起病,渐进性病程,临床表现为起立后头晕、膀胱直肠功能障碍等不同程度的自主神经功能障碍,同时伴有肌僵直,运动迟缓等帕金森综合征样症状或吟诗样语言、行走不稳等小脑共济失调症状或锥体束征等。因为病程中上述几个系统先后受累时间不同,临床表现各不相同。但是随着疾病进展,最终出现这几个系统全部受累的病理和临床表现。由于MSA的临床表现复杂多样,首诊误诊率高,再加上该病病程进展较快,目前西医尚无特异性治疗手段,因此预后较差。

关于MSA的治疗,以对症治疗为主。先前有报道脐血间充质干细胞移植治疗多系统萎缩有效,但仍需对照研究以进一步证实。目前常见的治疗方案如改良“鸡尾酒”疗法,在原有“鸡尾酒”疗法中,加入丁苯酞注射液联合治疗,能一定程度改善MSA患者的部分临床症候,但远期效果不确定。也有报道单纯丁苯酞注射液可有效治疗MSA。有研究发现临床表现有帕金森综合征样症状的MSA患者,给予左旋多巴治疗震颤改善有效,但总体改善率未超过30%,并且要权衡左旋多巴副作用。MSA的辅助治疗如高压氧治疗,以及改善低血压的对症治疗等,可能也有一定疗效。但总的来说,这些治疗方法,可能对一部分症状改善有效,但对延缓疾病进展等均无确切效果。近年来,随着逐渐对MSA的认识,中医药在治疗MSA过程中,尤其在在改善患者某些症状方面取得了一些经验,发挥了中医药治疗的特色,体现了中医药治疗的价值。

对于MSA,祖国医学无明确的记载。由于本病表现复杂多样,对于该病的中医命名也不尽相同。根据MSA不同的临床表现,分别归属为“眩晕”,“骨繇”“虚劳”,“暗痱”等不同的中医学疾病范畴。西医将MSA分为MSA-P型(MSA parkinsonism variant,MSA-P)和MSA-C型(MSA cerebellar variant,MSA-C)。以金森综合征样症状为主要表现的归属为MSA-P型,以小脑共济失调为症状为主要表现的的分为MSA-C型。中医学中,把以运动迟缓、肢体震颤、肌僵直为主要表现的MSA-P型,多归属“颤证”范畴。《医学纲目·颤振》说:“颤,摇也;振,动也”,阐述颤振以肢体不自主颤动为主病症。以行走不稳,左右摇晃等共济失调症状为主要表现的MSA-C型,医家多将其归属“骨繇”。《灵枢·根结篇》论述骨繇:“骨繇者,节缓而不收也,所谓骨繇者摇故也。”。以直立性低血压,起立后头晕等自主神经功能障碍为主要表现者,多属于“眩晕”。也有认为本病主要因先天禀赋不足,脾肾亏损,可以以“痿证”论治。另外,尚有根据言语不清,将患者归类为“喑痱”者。由于MSA患者自主神经功能障碍表现多样,除头晕外,还可表现小便失禁,便秘,阳痿等多种自主神经功能障碍,可根据患者病程中上述症状出现的情况,以“遗尿”“癃闭”“便秘”“阳痿”等病进行疾病归属及辨证论治。至疾病晚期,患者长期卧床,消瘦,可根据“虚劳”辨证。综上研究文献发现,目前针对MSA中医学病名归属,多数医家依据MSA临床表现,以“颤证”,“骨繇”“眩晕”等为病名论证施治。

MSA患者治疗应兼顾扶正和祛邪。以基础方达原饮辟秽化浊,在此基础上,根据患者不同证候,配以生脉散,平胃散,麻子仁丸等。田文杨等采用温肾健脑方(肉桂5-10g、附子5-10g、熟地黄15-30g、五味子10-15g、巴戟天10-15g、山茱萸10-15g、生黄芪15-30g、褚实子 10-20g、鹿角片10-15g、牛膝10-20g)治疗40例MS患者三月后评估发现,温肾健脑方可改善MSA患者的非运动症状,可有效延缓MSA病情进展。临床研究有通过自拟益髓汤作为基础方(红参、黄芪、鹿角胶、熟地黄、熟附片、肉桂、枸杞、当归、麦冬、肉苁蓉、火麻仁、山萸肉、仙鹤草、陈皮)治疗MSA患者,可明显改善患者头晕、晕厥、二便障碍等自主神经功能障碍。目前认为治疗的核心是补气升阳,最常用的是补中益气汤。由上述医家治疗方案来看,MSA患者多可从肾虚入手,以益肾填精为根本方法,兼顾健脾以健后天补先天,在此基础上,根据具体情况,随症加减。

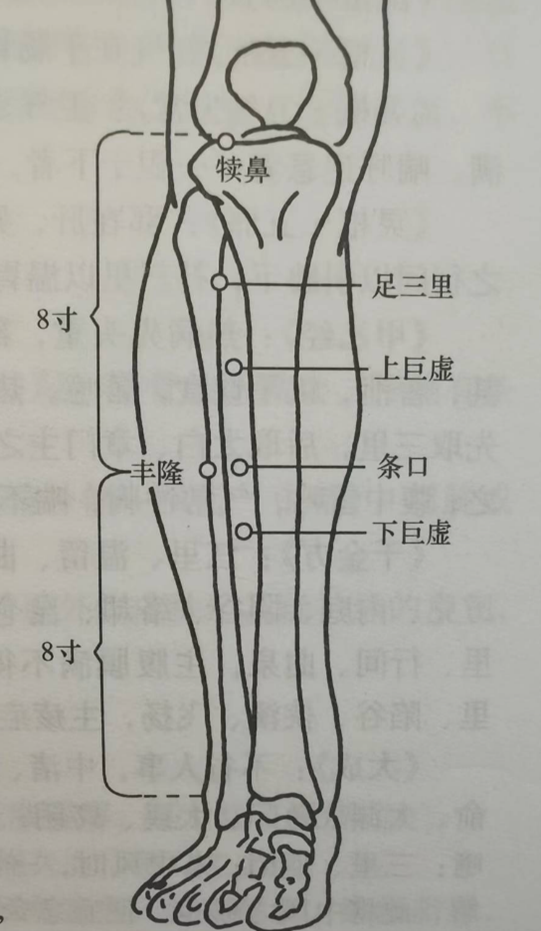

临床报道采取针药结合的方式,对一例中医诊断为痿证,以小脑共济失调为主要表现的MSA患者进行治疗,依据“治痿独取阳明”理论,针灸取穴百会,风府,足三里等取得满意疗效。醒脑开窍针法也可有效改善MSA患者临床症状。临床可选取内关,百会,四神聪,气海,关元等穴位开窍调神,温元固肾。有报道对一例中医诊断为喑痱以吞咽困难为主要表现的MSA患者进行针灸治疗一月,效果显著。综上分析,针对不同类型的MSA患者,在辩证的基础上,给予针灸等治疗,部分患者可取得较好的疗效。

随着医学检验手段的提升和改进,MSA的发病率在逐年上升,引起了越来越多的临床医生的重视。目前研究表明中医药在治疗MSA的过程中发挥了重要的作用。根据MSA临床表现,在中医学中被命名为痿证、喑痱、骨繇、眩晕等病,均有相应的理论基础。MSA病因病机虽然多样,多数医家认为本病本虚标实,以肾虚为本,以痰浊、瘀血为实。据此观点,在辩证分型上,多数肝肾阴虚、脾肾阳虚、气血亏虚等虚证为主要证型,亦有痰热内阻或痰瘀互阻等证型。在此基础上,许多中医药专家根据温补脾肾、补益气血等理论,采用中药、针灸或者针药结合等方法进行治疗,部分患者取得了一定疗效。由于缺乏客观的中医药治疗的疗效指标评定,目前该病的中医研究尚在临床经验总结阶段。随着国内中医药学者对MSA的深入研究,不久的将来,中医药治疗MSA可能会形成更丰富的理论,更加有效的治疗方案,进一步改善MSA患者症状、提高患者生活质量。

全文索引:马心锋,王共强,林康.中医药治疗多系统萎缩的研究概况. 实用中西医结合临床. 2021,21(06):157-159.

本网站所有内容来源注明为“williamhill asia 医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于williamhill asia 医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“williamhill asia 医学”。其它来源的文章系转载文章,或“williamhill asia 号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与williamhill asia 联系,williamhill asia 将立即进行删除处理。

在此留言

#中医药# #多系统萎缩#

112 举报