中风后运动恢复的"秘密通道":科学家首次发现大脑运动区与脊髓连接异常

2025-06-03 MedSci原创 MedSci原创 发表于上海

随着神经影像技术的进步,未来williamhill asia 有望更精确地定位异常连接位点,开发出更个性化的康复方案,让更多中风患者重获运动自由。

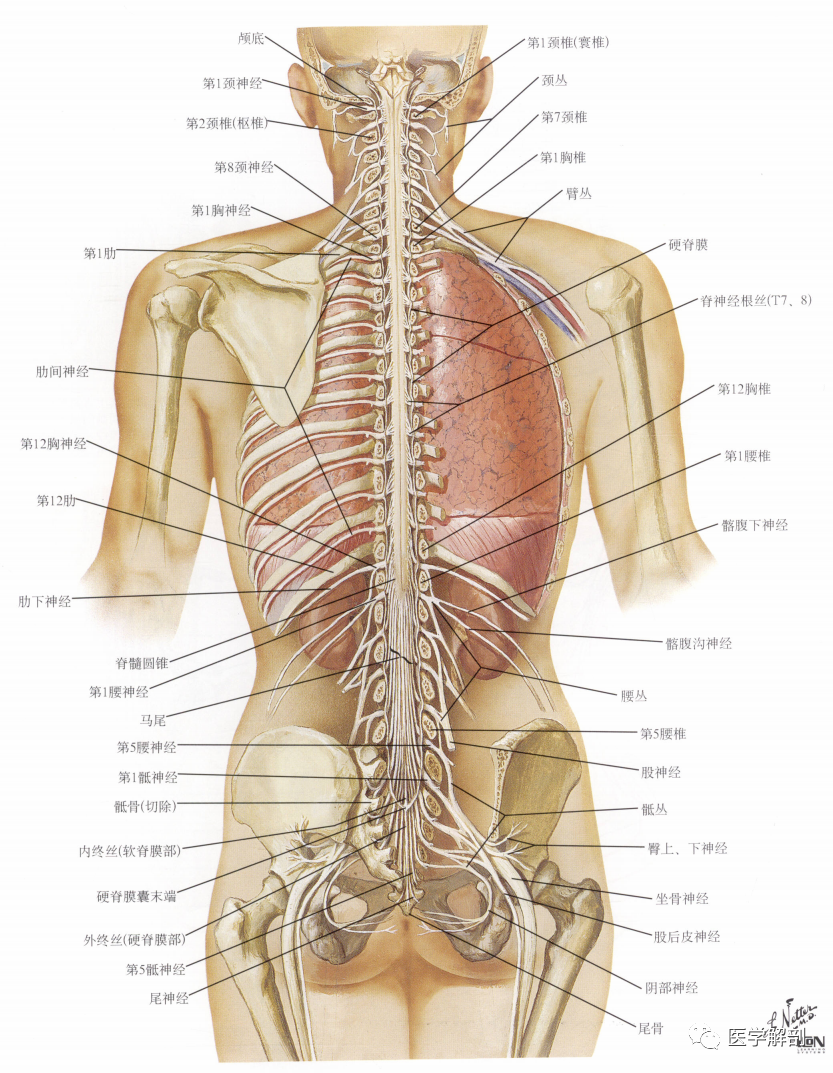

中风患者即使经过康复训练,仍可能遗留运动功能障碍,这背后的神经机制一直是个谜。传统研究多聚焦于大脑皮层的损伤,却忽略了另一个关键环节——脊髓。近日,德国汉堡-埃彭多夫大学医学中心的研究团队首次通过功能性磁共振成像技术,揭示了慢性中风患者大脑运动前区与脊髓之间功能连接的异常模式,为理解运动障碍的成因和开发新型康复手段提供了全新视角。

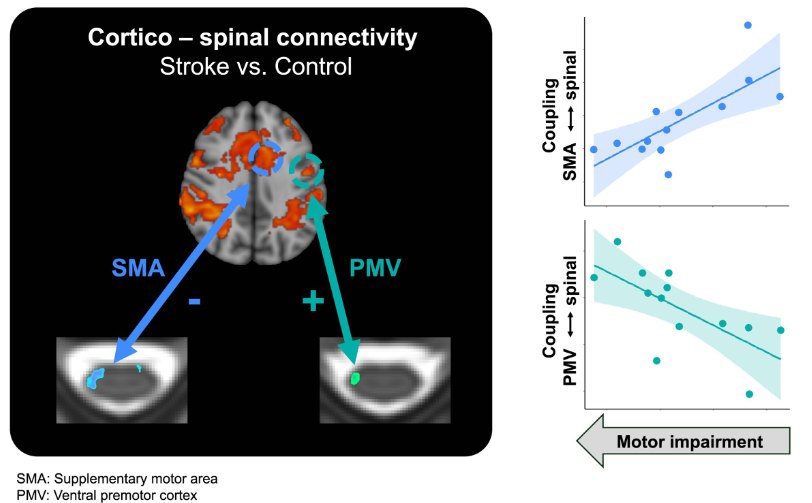

这项横断面研究招募了13名慢性中风患者(平均病程47.6个月)和13名健康对照者。受试者在执行简单力量生成任务时,研究人员同步采集了大脑运动前区(包括腹侧运动前区和辅助运动区)和颈椎脊髓的功能磁共振信号。通过心理生理交互分析和线性建模,研究者精确绘制了这些脑区与脊髓之间的功能连接图谱。这种将大脑与脊髓作为一个整体系统进行研究的方法,在中风领域尚属首次。

研究结果令人振奋又充满启示:虽然患者的大脑运动前区在任务激活时表现正常,但其与脊髓的连接模式却发生了显著改变。具体而言,辅助运动区与同侧腹侧脊髓的连接强度减弱,而腹侧运动前区与腹侧及中间脊髓区域的连接反而增强。更值得注意的是,这种异常连接模式与患者的运动功能残损程度密切相关——辅助运动区连接越弱、腹侧运动前区连接越强,患者的运动障碍就越明显。这一发现打破了以往"中风只影响大脑"的固有认知,揭示了脊髓在运动控制中的关键作用。

研究团队进一步分析发现,不同运动前区与脊髓的连接变化可能反映了不同的神经代偿机制。辅助运动区连接的减弱可能意味着其调控功能的丧失,而腹侧运动前区连接的增强则可能是大脑试图通过其他通路补偿运动控制的结果。这种"此消彼长"的连接模式,为理解中风后运动功能重组提供了新的理论框架。特别值得注意的是,这些改变在中风后数年仍然存在,说明它们可能是长期运动障碍的基础。

这项突破性研究为中风康复领域带来了新的希望。它提醒williamhill asia ,在关注大脑损伤的同时,也不能忽视脊髓这个"运动指挥中心"的作用。随着神经影像技术的进步,未来williamhill asia 有望更精确地定位异常连接位点,开发出更个性化的康复方案,让更多中风患者重获运动自由。

原始出处:

ilchenko I, et al. Thalamic Stroke and Sleep Study: Sleep-Wake, Autonomic Regulation, and Cognition. Stroke. 2025 Jun;56(6):1528-1541. doi: 10.1161/STROKEAHA.124.049156.

本网站所有内容来源注明为“williamhill asia 医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于williamhill asia 医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“williamhill asia 医学”。其它来源的文章系转载文章,或“williamhill asia 号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与williamhill asia 联系,williamhill asia 将立即进行删除处理。

在此留言

#脑卒中# #脊髓#

15 举报