[药世界]抗抑郁药-艾司氯胺酮

2025-06-07 精神医学新观点 精神医学新观点 发表于上海

艾司氯胺酮是氯胺酮右旋异构体,2019 年 FDA 批准用于难治性抑郁症等,2023 年国内上市。其靶向谷氨酸能系统快速起效,可联合用药,常见分离症状等反应,研究证实疗效与安全性。

抑郁症是全球致残率最高的精神疾病之一,传统抗抑郁药如选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)和5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRI)存在2-4周的起效延迟、部分患者治疗无效等局限性。作为氯胺酮的右旋异构体,艾司氯胺酮(Esketamine)凭借其独特的作用机制和24h内快速起效特点,成为精神医学领域的重要突破。

2019年,FDA批准艾司氯胺酮鼻喷雾剂用于难治性抑郁症(TRD)及伴急性自杀意念的重度抑郁障碍(MDD)。2023年,该制剂在国内上市,与口服抗抑郁药联合用于缓解伴急性自杀意念或行为的成人抑郁症患者的抑郁症状。

一、研发背景

氯胺酮自20世纪60年代起作为麻醉剂使用,但21世纪初研究发现其亚麻醉剂量具有快速抗抑郁作用。然而,氯胺酮的幻觉、成瘾性等副作用限制了其临床应用。科学家通过拆分氯胺酮消旋体,发现其右旋体艾司氯胺酮对N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDA)的亲和力是左旋体的两倍,且副作用更可控,这一发现推动了艾司氯胺酮成为首个获批的速效抗抑郁药物。

二、作用机制

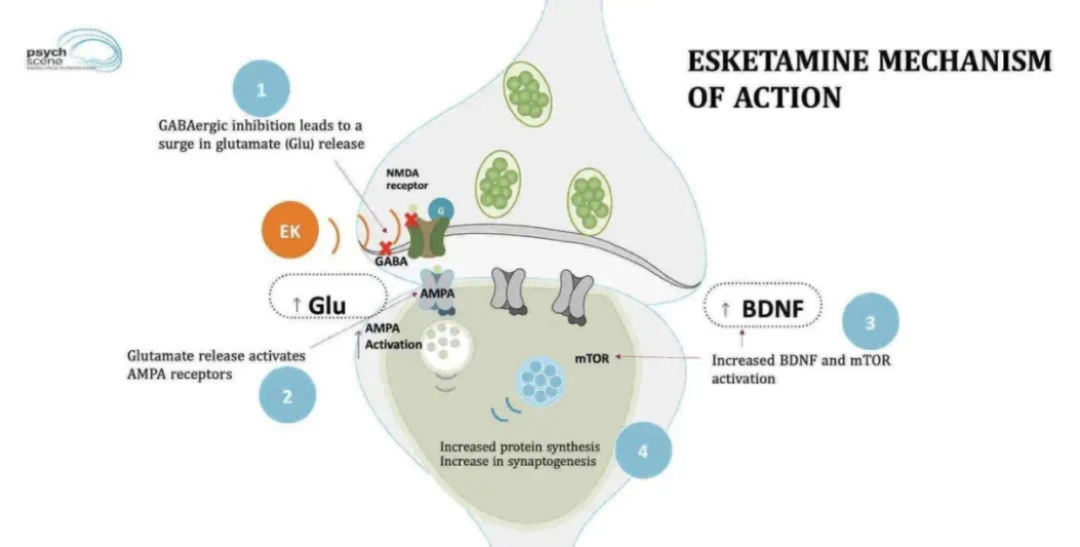

与传统单胺类抗抑郁药主要通过调节5-羟色胺或去甲肾上腺素等神经递质不同,艾司氯胺酮通过靶向谷氨酸能系统实现快速抗抑郁效应,其核心机制分为三阶段:

1.NMDA受体亚基拮抗:优先阻断含GluN2B亚基的NMDA受体,抑制皮层-边缘系统异常信号传导,降低默认模式网络(DMN)过度激活,从而缓解抑郁相关的反刍思维;

2.突触可塑性重建:NMDA受体阻断导致突触外谷氨酸释放增加,通过激活突触后α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异噁唑丙酸受体(AMPA)及下游哺乳动物西罗莫司靶蛋白(mTOR)信号通路,促进树突棘生成与突触强化;

3.神经营养调控:快速上调脑源性神经营养因子(BDNF)的合成与释放,支持海马神经元再生与前额叶皮质功能重塑。

上述过程形成"拮抗-激活-再生"级联反应,可在数小时内改善突触功能,并通过长期治疗维持神经环路稳定性,最终逆转慢性压力诱导的突触萎缩。

艾司氯胺酮抗抑郁的作用机制示意图

三、适应证/禁忌证

适应证:与口服抗抑郁药联合,缓解伴急性自杀意念或行为的成人抑郁症患者的抑郁症状。

禁忌证:动脉瘤性血管疾病(包括胸、腹主动脉、颅内及外周动脉血管)或静脉畸形;脑内出血史;对艾司氯胺酮、氯胺酮过敏者。

四、给药方案

1.鼻喷雾剂:初始剂量为56mg/次,每周两次,维持期逐渐减至每周一次或每两周一次,需在医疗机构监护下使用。

2.静脉输注(超说明书用药):0.25~0.5mg/kg,40分钟内缓慢输注,频率同鼻喷雾剂。

3.联合用药:必须与口服抗抑郁药(如SSRI/SNRI)联用,禁止单独使用。

值得一提的是,2025年1月21日,FDA批准艾司氯胺酮鼻喷雾剂作为单一疗法用于TRD成人患者。

五、不良反应

在接受艾司氯胺酮鼻喷雾剂联合口服抗抑郁药治疗的患者中最常见的不良反应(发生率≥ 10%)为:分离症状、头晕、恶心、镇静、头痛、味觉障碍、感觉减退、眩晕、焦虑、血压升高和呕吐等。

注:分离症状主要表现为感知变化、感官体验异常、时间感知差异、身体感知改变等,通常60~120分钟内自行缓解。

六、注意事项

1. 风险评估:治疗前筛查心血管疾病(血压、心电图)、氯胺酮/PCP滥用史及精神病家族史,每次给药前后使用哥伦比亚自杀严重程度评定量表(C-SSRS)评估自杀风险。

2. 给药流程:仅在配备升压药及镇静剂及相关急救条件的医疗机构实施,治疗后留观2-4小时,24小时内禁止驾驶或操作精密仪器。

3. 长期随访:初期每月、稳定后每3个月采用蒙哥马利-艾斯伯格抑郁评分量表(MADRS)评估疗效,定期进行认知功能评估及尿液药物筛查。

七、研究进展及威廉亚洲博彩公司 推荐

1.一项回顾性研究(JAMA PSYCHIAT,2025,IF=22.5)分析了61882例难治性抑郁症(TRD)患者数据,比较艾司氯胺酮联合SSRI或SNRI的疗效。结果显示:艾司氯胺酮+SNRI组在全因死亡率(5.3% vs 9.1%)、住院率(0.1% vs 0.2%)和抑郁复发率(14.8% vs 21.2%)上显著优于SSRI组,但SSRI组自杀企图发生率略低(0.3% vs 0.5%)。

2.两项关键全球临床Ⅲ期研究结果表明,在伴有急性自杀意念或行为的成人抑郁症患者中,与安慰剂组相比,接受艾司氯胺酮鼻喷雾剂联合标准治疗的患者在24小时内抑郁症状显著减轻,且这一效果在4小时内便已显现。此外,在双盲治疗期间,接受艾司氯胺酮治疗的患者在所有时间点上达到抑郁症状缓解的比例也高于安慰剂组。

3.2023年更新的CANMAT临床威廉亚洲博彩公司 :成人抑郁症的管理(更新版)指出,艾司氯胺酮鼻喷雾剂作为“难以治疗的抑郁症”的增效治疗的二线选择,推荐剂量为56~84 mg,证据级别1级。

4.一项纳入24项随机对照研究、1877例样本的荟萃分析得出结论:静脉注射氯胺酮似乎比鼻内艾氯胺酮治疗抑郁症更有效。其中静脉注射艾司氯胺酮0.2~0.4 mg/kg(单次输注持续40 min)用于治疗难治性抑郁患者,显示出快速强效的抗抑郁作用。

5.一项长期开放标签研究(SUSTAIN-3)表明,间歇性使用艾司氯胺酮鼻喷雾剂联合口服抗抑郁药治疗难治性抑郁症具有持续疗效(48.5%-49.6%缓解率)和可接受的安全性(常见头晕、恶心等不良反应,6.4%因不良事件停药),为TRD患者提供了长期治疗选择。

参考文献:

[1]Del Casale A, Spirito S, Arena JF, et al. JAMA Psychiatry. Published online April 2, 2025.

[2]Fu D-J, Ionescu DF, Li X, et al. J Clin Psychiatry 2020; 81:19m13191.

[3] Ionescu DF, Fu D-J, Qiu X, et al.. Int J Neuropsychopharmacol 2021;24:22-31.

[4] Lam R W, Kennedy S H, Adams C, et al. Can J Psychiatry, 2024,69(9):641-687.

[5]Bahii A ,Vazquez GH ,Zarate CA Jr.J Affect Disord, 2021, 278: 542-555.

[6]艾司氯胺酮临床应用专家指导意见艾司氯胺酮临床应用专家指导意见专家组 国际麻醉学与复苏杂志, 2023,44(08): 785-793.

[7]朱秀清,温预关.艾司氯胺酮鼻喷雾剂临床使用管理专家共识[J/OL].今日药学,1-14[2025-05-27].

[8]Zaki N, Chen LN, Lane R, et al. Int J Neuropsychopharmacol. Published online May 4, 2025.

[9]盐酸艾司氯胺酮鼻喷雾剂药品说明书

注:本文撰写过程中参考大量文献和书籍,因篇幅所限,未全部列出。在此对所有作者表示感谢,若文中有错误,敬请批评指正。

本网站所有内容来源注明为“williamhill asia 医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于williamhill asia 医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“williamhill asia 医学”。其它来源的文章系转载文章,或“williamhill asia 号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与williamhill asia 联系,williamhill asia 将立即进行删除处理。

在此留言

#抗抑郁药# #艾司氯胺酮#

52 举报