同济十院彭文辉团队/复旦大学陈国颂团队《AFM》:开发MSR1靶向糖脂平台实现精准动脉粥样硬化斑块巨噬细胞动态成像

2025-09-04 BioMed科技 BioMed科技 发表于上海

该SFGL平台不仅具备明确的化学结构与良好的可重复性,还具有低剂量、高灵敏度的多模态成像优势,有望成为动脉粥样硬化临床诊断与治疗评估的有力工具。

一、研究背景:

动脉粥样硬化相关心血管疾病是危害健康的主要疾病,特别是动脉粥样硬化中不稳定斑块是急性心肌梗死、脑梗死等心血管疾病的直接原因,而动脉粥样硬化斑块中的巨噬细胞是导致斑块不稳定的“罪犯细胞”。精准识别动脉粥样硬化斑块中的巨噬细胞对及时诊断不稳定斑块,早期发现高危心血管患者并制定有效治疗方案至关重要。同济大学附属第十人民医院彭文辉教授课题组在既往工作(Nat Commun. 2022;13:7500.)发现动脉粥样斑块中巨噬细胞主要有骨髓来源与血管平滑肌细胞来源两种。特别是血管平滑肌细胞来源的巨噬细胞是主要的斑块内巨噬细胞,并促进斑块不稳定。然而,目前缺乏能够精准识别不同来源巨噬细胞的分子影像技术。

二、文章简介:

针对该问题,彭文辉教授课题组联合复旦大学高分子科学系陈国颂教授课题组通过设计合成一种针对动脉粥样硬化斑块内巨噬细胞清道夫受体1(MSR1)的靶向超分子组装平台SFGL并结合血管平滑肌细胞示踪小鼠,成功实现了对动脉粥样硬化斑块中吞噬性巨噬细胞来源变化的动态示踪与多模态成像评估。该靶向平台由通过多步合成、结构精确的全硫酸化L-岩藻糖脂在水中自组装形成,为粒径6 nm左右的球状粒子,可通过疏水作用与有机荧光分子以及无机纳米粒子相结合,实现靶向平台的多模态成像。该项目成果在Advanced Functional Materials上发表题为《An MSR1-Targeting Glycolipid Platform for Imaging the Changes of Phagocytic Macrophages in the Progression of Atherosclerotic Plaque》的研究论文,并申请相关专利。本研究由同济大学彭文辉教授、复旦大学陈国颂教授、同济大学附属十院石晔飞医师为共同通讯作者,同济大学翟鸣博士、雷志均博士,复旦大学博士生刘小梅为共同第一作者。

三、研究内容:

首先,研究团队基于单细胞RNA测序数据发现MSR1在血管平滑肌细胞来源的巨噬细胞中高表达,并设计合成出结构明确、可自组装的多功能糖脂纳米平台SFGL。该平台可通过共组装荧光染料或金纳米颗粒,分别实现近红外成像、光声成像与微计算机断层扫描(micro-CT)双模态成像,证明该平台具备良好的靶向性、生物相容性和功能可拓展性。

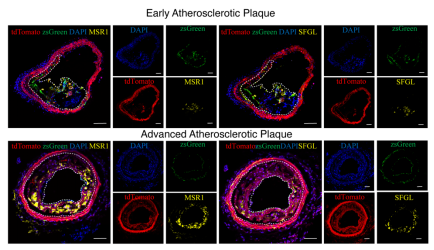

在动脉粥样硬化的体内模型中,SFGL特异性聚集于斑块区域,并在12小时达到信号峰值,显示出优异的靶向性与滞留性。通过血管平滑肌细胞来源谱系示踪技术,证明SFGL可准确区分骨髓来源(zsGreen⁺)与血管平滑肌细胞来源(tdTomato⁺)的巨噬细胞,并动态反映其在斑块进展中的比例变化。随着斑块进展,血管平滑肌细胞来源的MSR1ʰi巨噬细胞逐渐成为主导群体,SFGL信号也随之发生相应变化。(见下图1)

图1: 早期和晚期动脉粥样硬化斑块的相邻连续切片中,MSR1⁺巨噬细胞与SFGL-647(偶联荧光分子)靶向的细胞共定位成像(比例尺=100μm)。tdTomato: 用于示踪血管平滑肌细胞的红色自发荧光蛋白,zsGreen:用于示踪非血管平滑肌细胞的绿色自发荧光蛋白。

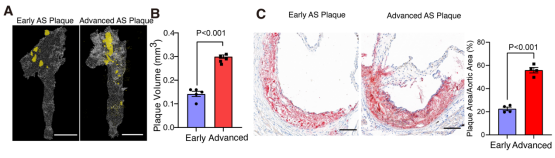

在micro-CT成像中,SFGL@金纳米颗粒显著增强斑块区域的CT信号,且信号强度与斑块大小和易损性指标(如胶原减少、MMP9增加)呈正相关(图2)。

图2: A) 注射SFGL@Au纳米颗粒后,小鼠早期和晚期主动脉斑块的Micro-CT图像(比例尺=500 μm,n=5/组)。B) A图中斑块体积的定量分析。C) 斑块Oil Red O染色代表性图像及斑块面积与管腔面积的比值定量(n=4/组)。

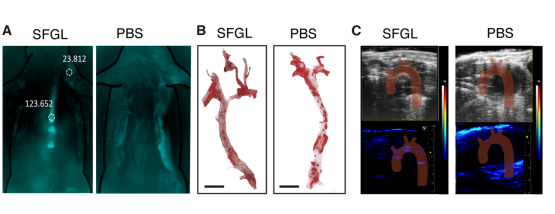

同时,SFGL还可结合NIR-II荧光与光声成像,实现对斑块的多模态、高分辨率可视化,为动脉粥样硬化的早期诊断与风险评估提供了全新工具(图3)。

图3: A) 代表性近红外图像显示SFGL可增强体内动脉粥样硬化主动脉斑块显影,信背比=5.2(每组n=3);B:A中近红外成像的含有动脉粥样硬化斑块的大体油红O染色结果;C) 代表性光声图像显示SFGL可增强体内主动脉弓处动脉粥样硬化斑块显影(每组n=4)

四、结论与展望:

该SFGL平台不仅具备明确的化学结构与良好的可重复性,还具有低剂量、高灵敏度的多模态成像优势,有望成为动脉粥样硬化临床诊断与治疗评估的有力工具。

五、致谢:

感谢国家自然科学基金杰出青年基金、上海市卫健委及教育部创新计划等多个项目的支持项目的资助。

参考文献:

Ming Zhai†, Xiaomei Liu†, Zhijun Lei†, Qinyun Gu, Chendi Gao, Zi-Han Chen, Ya Zeng, Xiangyun Xu, Wei Wang, Bingyu Li, Yong Fan, Yefei Shi*, Guosong Chen*, and Wenhui Peng*,An MSR1-Targeting Glycolipid Platform for Imaging the Changes of Phagocytic Macrophages in the Progression of Atherosclerotic Plaque,Advanced Functional Materials,

doi: doi/10.1002/adfm.202516172

原文链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202516172

本网站所有内容来源注明为“williamhill asia 医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于williamhill asia 医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“williamhill asia 医学”。其它来源的文章系转载文章,或“williamhill asia 号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与williamhill asia 联系,williamhill asia 将立即进行删除处理。

在此留言

#动脉粥样硬化# #MSR1#

25 举报