肠道菌群紊乱与银屑病、湿疹、玫瑰痤疮、特异性皮炎

2025-08-08 疼痛康复研究 疼痛康复研究 发表于上海

肠道菌群稳定关乎健康,紊乱可引发全身炎症。其与银屑病、湿疹等皮肤病相关,益生菌可恢复稳态,为炎症性皮肤病治疗提供新思路。

一、概述

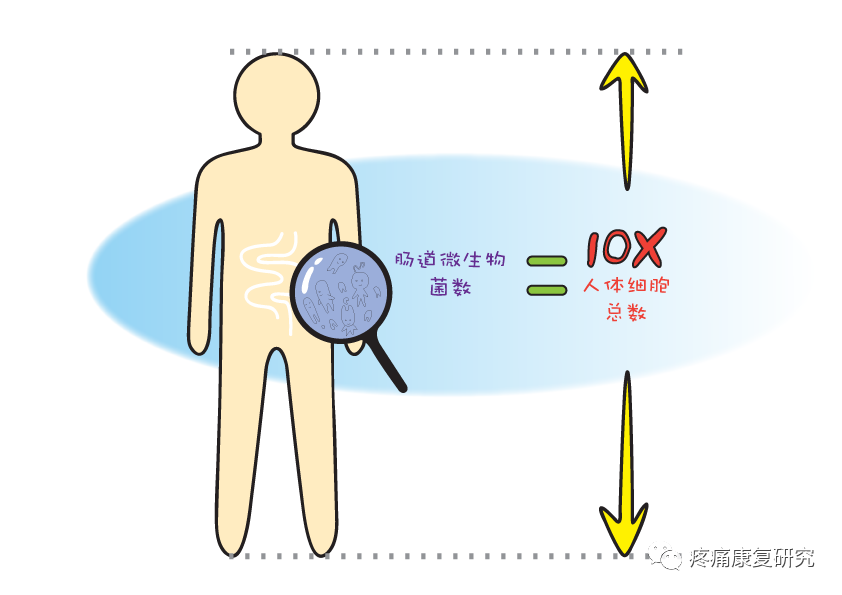

人体胃肠道中寄居的微生物称为肠道菌群,数量是人体细胞的 10 倍,其所含基因更是人体基因的数百倍。

研究指出,肠道菌群可相当于人体的一种重要“器官”,与人体营养代谢、消化吸收及免疫应答等功能关系密切,甚至对疾病的发生、发展起到决定性作用。

现已知多种疾病均与肠道菌群紊乱相关,例如糖尿病,类风湿性关节炎,炎症性肠病和自闭症等。

这表明,肠道微生物的紊乱不仅与肠道疾病相关,还可引起其他器官、系统的疾病发生。

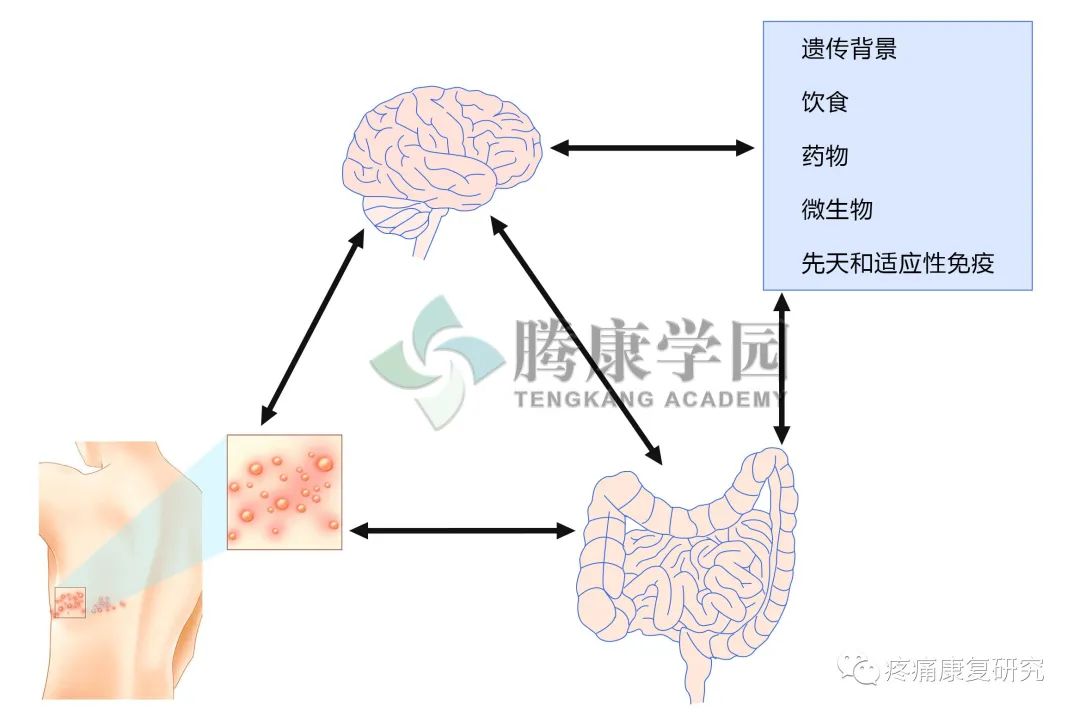

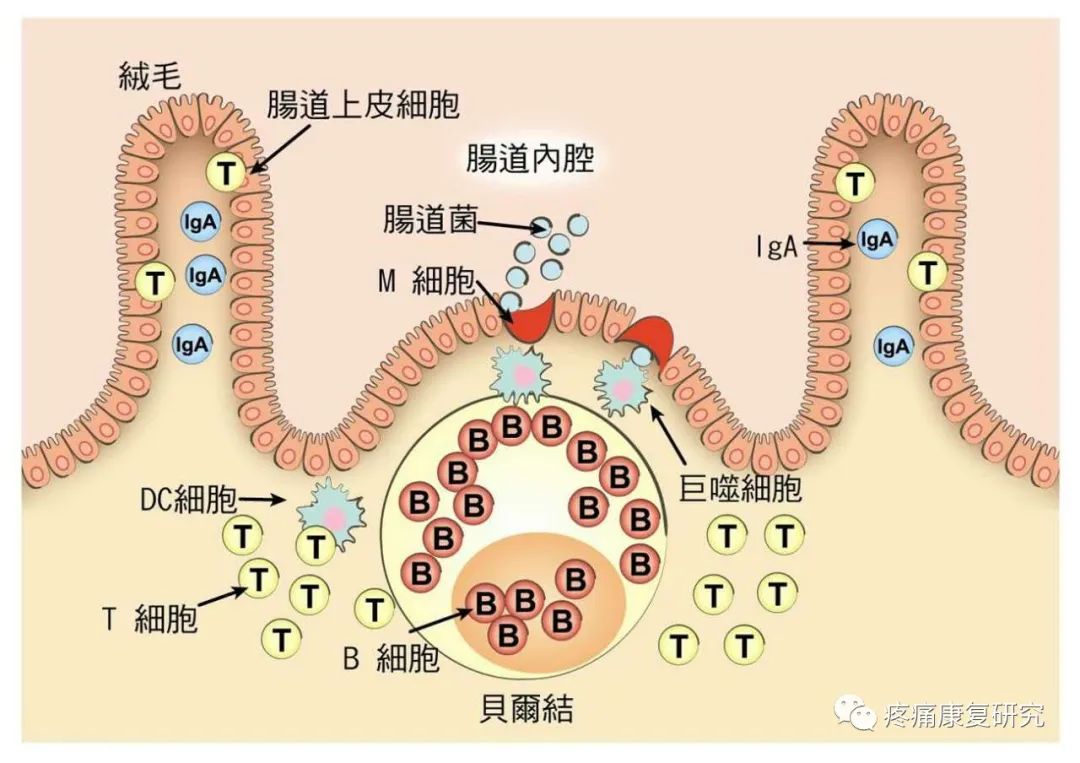

近年来,“肠皮轴”理论的发展,为肠道菌群紊乱参与皮肤病的慢性炎性反应提供了理论依据。

二、肠道菌群

1. 肠道菌群与人体健康

生理性细菌是人体的有益微生物,也是肠道菌群的主要构成者,包括:

-

乳杆菌

-

双歧杆菌

-

类杆菌

-

消化球菌等

其可通过促进肠道蠕动和抑制硫化氢等神经毒气的产生,维持肠道的微生态平衡。

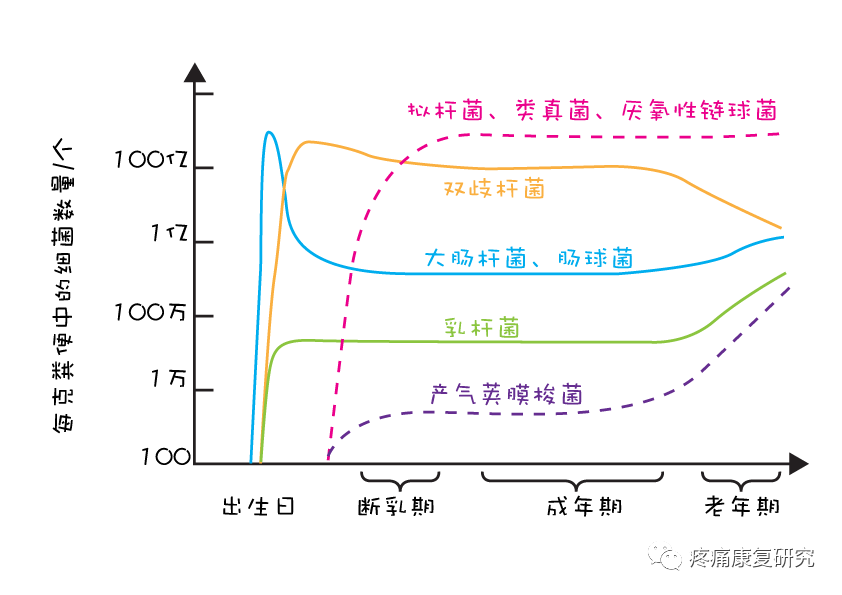

研究表明,当人体肠道中有益微生物如乳杆菌和双歧杆菌占优势时,会增加人体健康和长寿的概率。

但随着年龄的增长,人体内的有益微生物会逐渐减少,而有害微生物则会相应增加。

目前认为,肠道菌群在帮助机体营养代谢及阻止外源微生物感染方面起重要作用。

其可代谢人体上皮细胞产生的内源性黏液和不易消化的食物残渣,为食物的消化吸收提供不同于机体本身的酶和生化途径。

在这一过程中,肠道菌群不仅为人体提供了能量,也为其自身的生长和繁殖创造了条件。

此外,结肠能量的主要来源是碳水化合物的发酵。

不易消化的碳水化合物主要包括:

-

大量的多糖

-

少量未被消化的寡糖

-

未被吸收的糖类和醇类

其代谢最终产生短链脂肪酸(SCFA),例如乙酸、丙酸和丁酸。

这些 SCFA 与肠道菌群对钙、镁和铁等离子的吸收关系密切。

此外,SCFA 还可维持肠道正常的屏障功能和免疫耐受,同时也被认为在预防慢性溃疡性结肠炎和结肠肿瘤方面起重要作用。

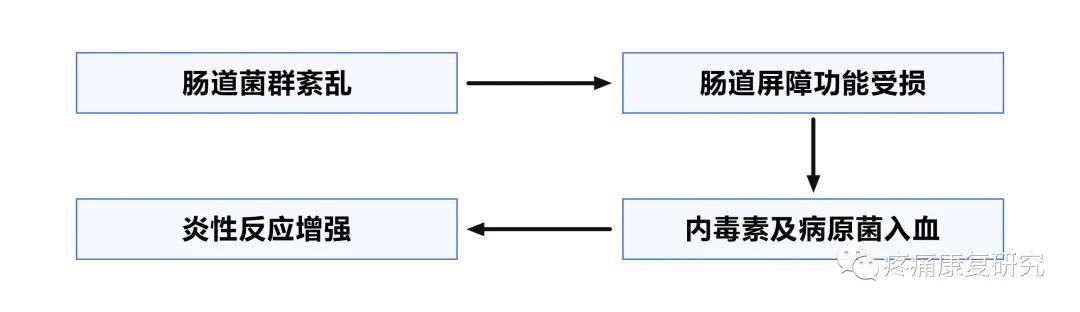

2. 肠道菌群紊乱

肠道菌群紊乱主要包括:

-

肠道中细菌种类

-

肠道中细菌数量

-

肠道中细菌分布的改变

大量研究表明,多种疾病的发生均与肠道菌群紊乱有关,如结肠癌,过敏性疾病甚至是艾滋病。

肠道菌群紊乱可引起致病菌的大量增殖及其内毒素入血,导致机体的炎性反应发生或加重。

此外,调节性 T 细胞(Treg)的数量和功能也会因肠道菌群紊乱而受阻,造成 Treg 细胞对辅助性 T 细胞(Th)1、Th2 和 Th17 等效应细胞的应答调控减弱。

研究发现,

-

Th1 和 Th17 与多种自身免疫性疾病有关,如银屑病、狼疮、类风湿性关节炎和多发性硬化症等;

-

Th2 的过度产生则与哮喘、过敏性疾病和溃疡性结肠炎有关。

由肠道菌群紊乱引起的慢性炎性反应,反过来又会破坏肠道菌群的结构,导致:

-

有益微生物的数量减少

-

病原微生物数量增加

-

维持并加剧炎性反应状态

最终形成恶性循环。

三、肠道菌群与皮肤病的研究

1. 肠道菌群紊乱与银屑病

银屑病是一种难治性、易复发的慢性炎症性皮肤病,以红斑鳞屑为主要表现。

流行病学调查显示,银屑病的发生发展通常伴随着诸如炎性肠病在内的胃肠道炎性反应;

且银屑病患者出现胃肠道不适症状及并发炎性肠病的概率均较正常人群高。

肠道菌群的改变如何参与银屑病的慢性炎性反应病程尚无明确机制。

目前认为,这可能与肠道屏障功能受损及其高通透性有关。

2. 肠道菌群紊乱与湿疹

湿疹是一种以明显骚痒、渗出倾向为特点的皮肤病,多见于 6~12 个月的婴幼儿。

湿疹的病因复杂,主要与各种原因引起的Th1/Th2 失衡有关。

研究表明,肠道菌群在免疫系统的发育成熟过程中起重要作用,而肠道菌群的紊乱可能会破坏机体 Th1/Th2 细胞功能之间的平衡。

提示,肠道菌群紊乱可能与湿疹发生相关联。

3. 肠道菌群紊乱与玫瑰痤疮

玫瑰痤疮,亦称酒渣鼻,是一种主要发生在面部中央的,以红斑和毛细血管扩张为特点的慢性炎症性皮肤病。

常见临床症状有:阵发性潮红、红斑、丘疹、脓疱等,少数患者还可发展成鼻赘。

引起其发病的可能因素

-

免疫

-

基因易感性

-

血管神经功能失调

-

微生物感染

-

紫外线辐射等

但确切机制尚不明确。

有研究指出,玫瑰痤疮与炎症性肠病关系密切,如溃疡性结肠炎和克罗恩病。

目前已有研究指出,玫瑰痤疮的炎性反应可能涉及肠道菌群紊乱。

4. 肠道菌群紊乱与特异性皮炎(AD)

AD 是一种慢性炎症性皮肤病,常反复发作,缠绵难愈。

但对其发病机制尚无定论。

有研究指出, AD 的发生发展可能与肠道菌群紊乱有关,表现为 :

-

AD 患者肠道菌群生物多样性的降低与疾病严重程度成正相关;

-

且 AD 患者肠道乳酸杆菌和双歧杆菌数量相对于健康人明显减少。

此外,多项研究显示,使用益生菌纠正肠道菌群失调可对 AD 起治疗作用。

提示,肠道菌群紊乱可能与 AD 有关。

四、总结

肠道菌群的稳定与人体的健康息息相关;

而肠道菌群紊乱可促进全身炎性反应导致疾病的发生。

在皮肤病方面主要涉及:

目前已有研究证实,益生菌可恢复肠道菌群的稳态,并抑制炎性反应的进一步发展。

因此,从肠道菌群的角度治疗炎症性皮肤病。

参考文献

孙超楠, 沈柱. 肠道菌群紊乱与慢性炎症性皮肤病的研究进展[J]. 实用皮肤病学杂志, 2018, 11(4):3.

陈毅, 王永芳, 宋莎莎,等. 肠-皮肤轴在三种炎症性皮肤病中的研究进展[J]. 中国药理学通

本网站所有内容来源注明为“williamhill asia 医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于williamhill asia 医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“williamhill asia 医学”。其它来源的文章系转载文章,或“williamhill asia 号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与williamhill asia 联系,williamhill asia 将立即进行删除处理。

在此留言

#肠道菌群# #菌群紊乱#

22 举报